【105指考歷史】非選四大題得分要訣 收藏

大考中心研究發展處/管美蓉 2017-06-12

Photo via Visual Hunt

105指考結束後,歷史科的人工閱卷工作會從「評分標準訂定會議」展開,會中參考命題團隊提供的答案、高中教師意見,以及批閱抽樣考生答案卷後,形成各題的給分標準,並完成「105學年度指定科目考試歷史考科閱卷參考手冊」的編製,以供「試閱會議」及正式閱卷時使用。而「閱卷評分原則」在「訂定會議」上形成後,還要在「試閱會議」上取得全體閱卷委員的共識,才能成為「閱卷評分標準」。因此看似具體的答案,其實也是經過多次討論凝聚而來。

105年度指考歷史科的閱卷原則有別以往,規定錯別字不扣分(除重要關鍵詞或專有名詞外);簡體與俗體字不扣分;注音符號則視同錯字。若需扣分,每1小題至多扣1分。若文字表達不清晰,用字不當,可酌予扣分,至多扣1分。

(編按:此段節錄原文而來,全文請詳見文末出處。)

★你可能也想看:【105指考地理】非選三大題得分要訣

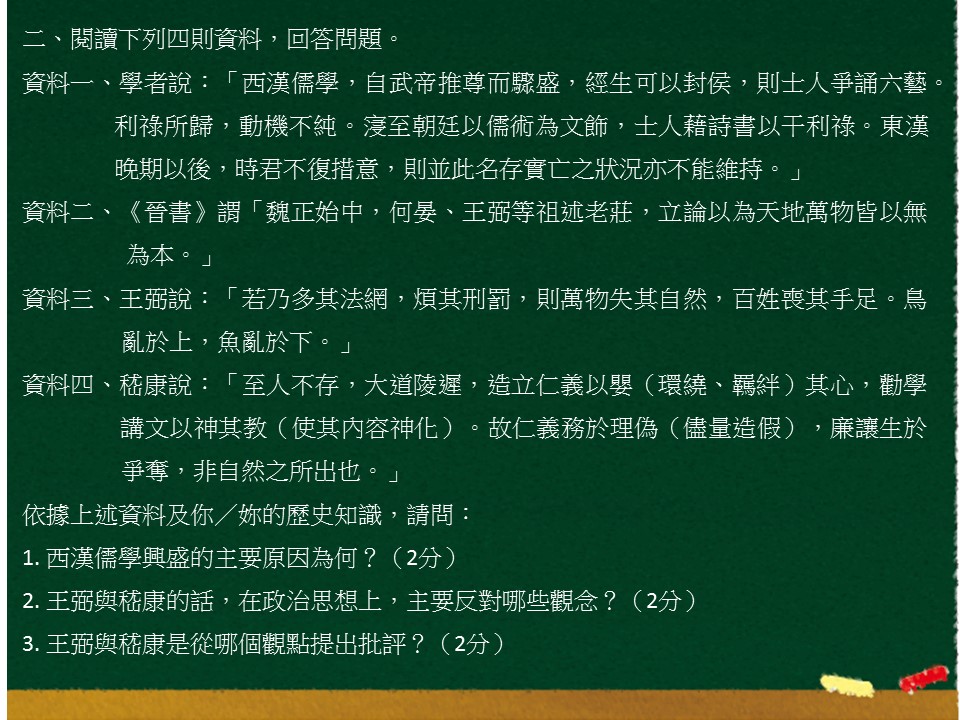

105非選得分情形

下表一是105年度非選擇題各大題得分情形。非選擇題總分為20分,平均得分為9.13分,平均得分率(平均得分除以該大題配分)為46%,比104年的42%高,但與103、102及100年的59%、56%、50%相比有些許落差。其中第三大題的平均得分率最低,只有30%;第二大題最高,超過六成,為62%。

表一、105年度指考歷史科非選擇題各大題得分情形

表一、105年度指考歷史科非選擇題各大題得分情形 第一大題

【測驗範圍】:臺灣史 四、中華民國時期:當代臺灣

【測驗目標】:能由歷史脈絡解讀歷史文本的意義。

【試題分析】

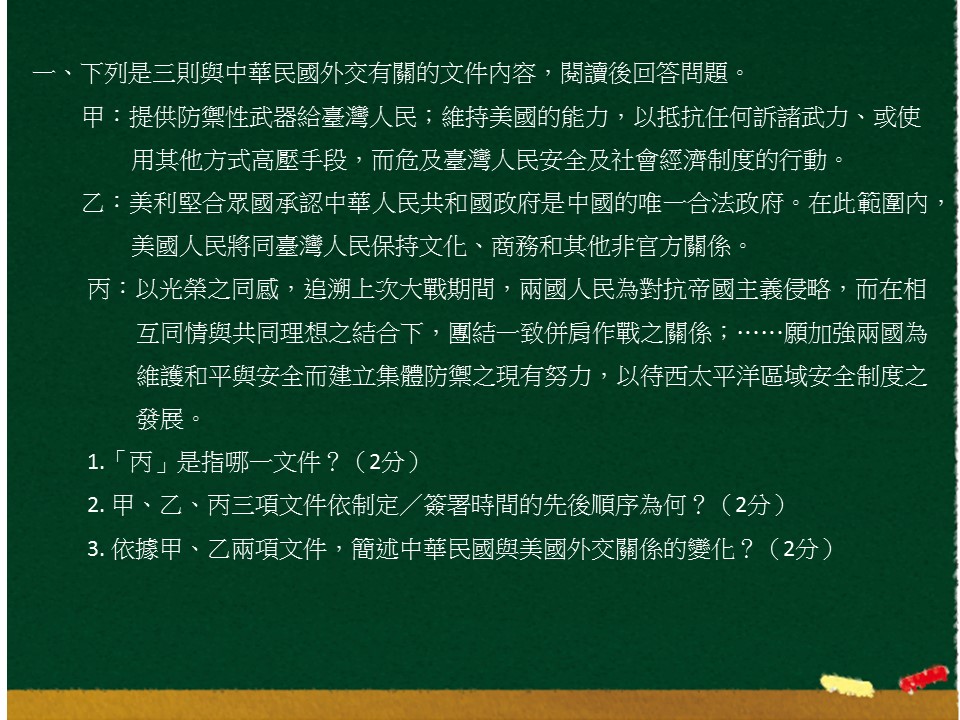

1.本題旨在測驗學生藉著解讀文本,理解二次大戰以後,中華民國外交關係、美國政策,與兩岸關係的演變。

2.文本內容主要訊息:丙資料追溯戰時兩國合作對抗帝國主義侵略而並肩作戰的關係,「願加強兩國為維護和平與安全而建立集體防禦之現有努力,以待西太平洋區域安全制度之發展」,此為1954年12月之「中美共同防禦條約」。乙資料應為1979年1月1日之「中(中華人民共和國)美建交公報」,美國並同時與中華民國斷絕正式外交關係。甲資料強調「提供防禦性武器給臺灣人民;維持美國的能力,以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段,而危及臺灣人民安全及社會經濟制度的行動。」應為1979年4月10日之《臺灣關係法》。

【部分滿分參考答案】

1. 中美共同防禦條約

2. 丙、乙、甲

3. 從官方到非官方關係 或 從建交到斷交後仍維持實質關係

【評分原則及得分要訣】

本大題的平均得分率為43%,得分接近五成,與預估相近。

第1小題的答案是中美共同防禦條約,屬於專有歷史名詞,如果考生將「條約」二字寫成協議、協定等,則無法得分。

第2小題是問三項文件制定或簽署的先後順序,以考查考生對於臺美外交關係變化的時序概念。

第3小題,主要考查中華人民共和國與美國簽署建交公報及美國國會制定「臺灣關係法」時,臺美外交關係的變化情形。題幹明白點出考查重點在於「變化」,若考生只寫出乙、甲為何種文件,未寫出變化者;或寫出變化,但因果(順序)錯誤者,基本上是無法得分。此外,若考生只寫出斷交,未寫出斷交後的變化,如:未寫出維持實質關係、美國仍提供防禦性武器給臺灣等;或者,只寫出美國提供防禦性武器給臺灣,未寫出中華民國與美國斷交等,答案均不完足,無法得到滿分。

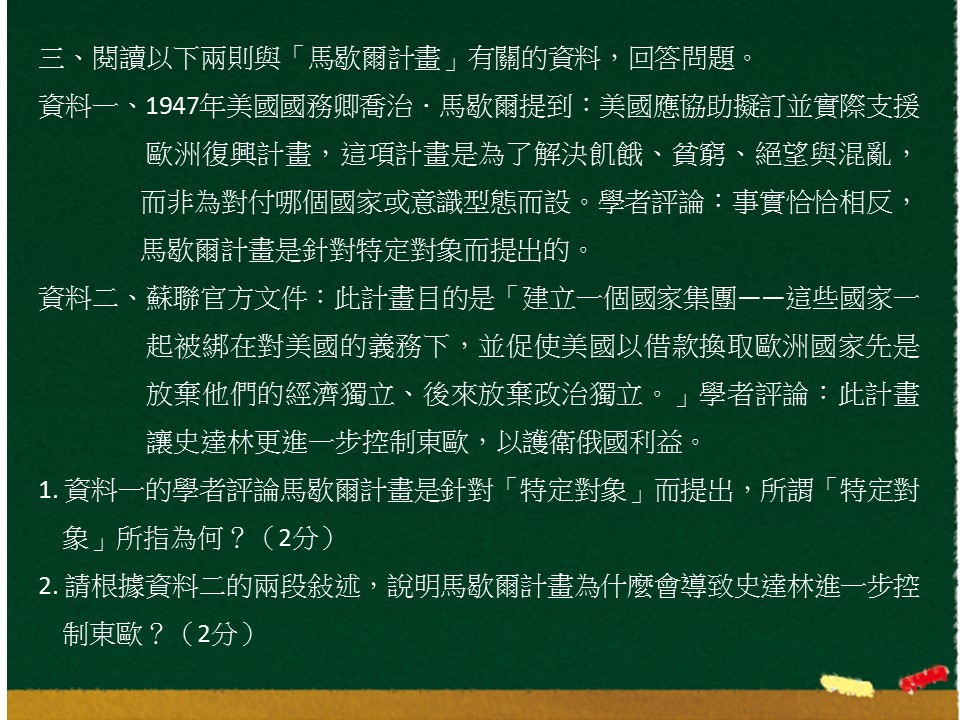

第二大題

【測驗範圍】:中國史 選修歷史(上) 二、秦漢至隋唐的文明開展

【測驗目標】:能分析歷史文本的形式與論證;能由歷史脈絡解讀歷史文本的意義。

【試題分析】

1.本題旨在測驗學生藉著解讀歷史文本的閱讀能力,分析兩漢儒學從興盛至衰微,以及玄學家站在何種的立場對儒學與法家的學說提出批判。

2.資料一強調儒學興盛之因是「帝王獎倡」、「士人可以藉著研讀經書,以求取功名利祿。」。其次,文本提到儒學的衰微,是「時君不復措意」。本題的設計是要求考生根據文本作答,基本上題意敘述並不複雜,只要謹慎閱讀資料,不難找到線索。

【部分滿分參考答案】

1.帝王倡議或士人可以藉著研讀經書,以求取功名利祿。

2.法家或刑罰(1分);儒家或仁義(1分)(有兩組答案,每組答對一個給1分)

3.自然或道家

【評分原則及得分要訣】

本大題的平均得分率是62%,是四道非選擇題得分率最高的一題。

第1小題,基本上是根據文中敘述回答問題,考生大致能掌握答題方向,但如果考生只寫「以求取功名利祿」,此一敘述對於因果闡述並不完整,無法得到滿分。

第2小題作答時須扣緊反法、反儒兩種政治思想;如果寫出反法(或反儒)加上反/違逆自然,亦可得到滿分。

第3小題,若寫從無為、無為而治的觀點,或者只寫不(非)自然的觀點,基本上都無法得分。

第三大題

【測驗範圍】:世界史 五、從對立到多元世界

【測驗目標】:能由時代背景、證據應用、個人意向等,辨析歷史解釋的歧異。

【試題分析】

1.本題旨在藉由兩段與馬歇爾計畫有關的資料,測驗學生歷史文本的閱讀能力與歷史知識,以及對證據的推論能力,以理解馬歇爾計畫如何影響世界秩序。

2.文本內容主要訊息:「馬歇爾提到:美國應協助擬訂並實際支援歐洲復興計畫,這項計畫是為了解決飢餓、貧窮、絕望與混亂,而非為對付哪個國家或意識型態而設。學者評論:事實恰恰相反,馬歇爾計畫是針對特定對象而提出的。」可判讀出這位學者認為馬歇爾計畫雖表面上是以美援幫助歐洲復興,其實真正的目的是圍堵共產主義的擴張。而「蘇聯官方文件:此計畫目的是『建立一個國家集團——這些國家一起被綁在對美國的義務下,並促使美國以借款換取歐洲國家先是放棄他們的經濟獨立、後來放棄政治獨立。』學者評論:此計畫讓史達林更進一步控制東歐,以護衛俄國利益。」可知這位學者認為蘇聯看穿美國的真正的目的,是「美國以借款換取歐洲國家先是放棄他們的經濟獨立、後來放棄政治獨立。」因此,反而促使蘇聯加強與東歐國家的連結(例如莫洛托夫計畫、經濟互助委員會,後來甚至為了對抗北約而有華沙公約組織等等)。

【部分滿分參考答案】

1.共產主義或蘇聯

2.蘇聯擔憂馬歇爾計畫使美國與西歐連結緊密,因此另組集團,以資對抗。

【評分原則及得分要訣】

本大題的得分率為30%,為四道非選擇題中得分率最低的試題。

第1小題所問重點是這位學者評論馬歇爾計畫是針對「特定對象」而提出,所謂「特定對象」所指為何?許多考生一看到馬歇爾計畫,便直接聯想到是援助西歐,未能仔細解讀題幹所述「學者評論:事實恰恰相反,馬歇爾計畫是針對特定對象而提出的」一句的意涵,因而誤答。

第2小題,許多考生的回答並未從美蘇兩國對抗的概念立論,而只從東歐國家的立場回答,例如只提及「東歐國家得不到美國資助,而向蘇聯靠攏」,因此本題得分率偏低。

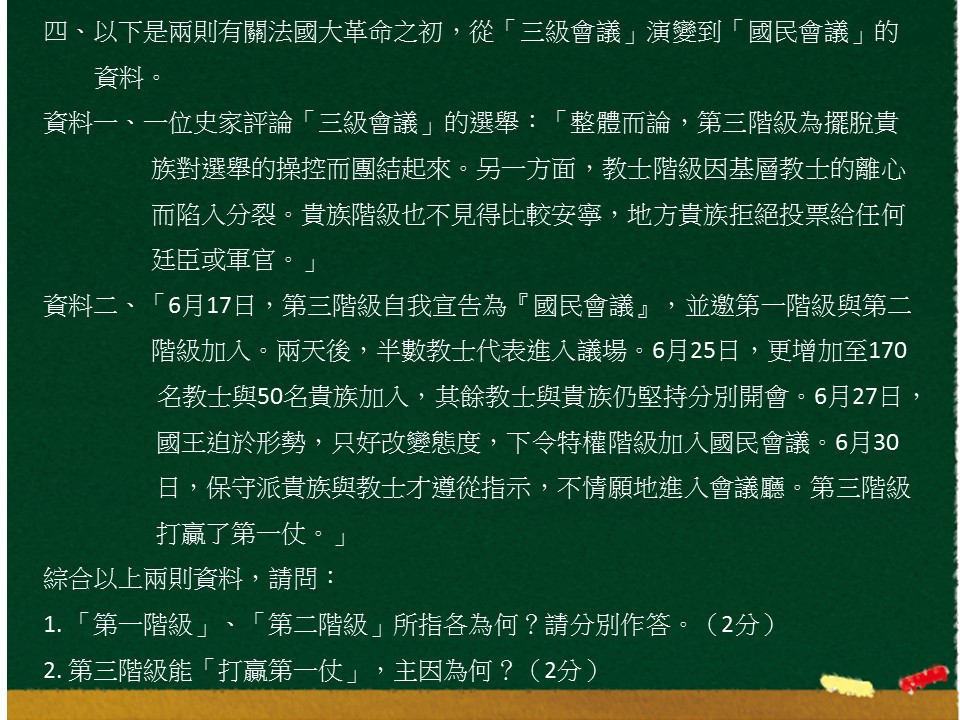

第四大題

【測驗範圍】:世界史 三、歐美國家的變革

【測驗目標】:能由歷史脈絡解讀歷史文本的意義。

【試題分析】

1.本題旨在測驗學生藉著歷史文本的閱讀能力與歷史知識,能對法國大革命的初期發展演變,做出合理的解釋。文本內容主要訊息相當充足,考生當可輕易解讀從三級會議到國民會議,第三階級的立場始終團結一致,而教士階級與貴族階級內部卻逐漸分裂,導致國王迫於形勢,承認國民會議,並要尚未加入的特權階級也加入。最後,形勢逆轉,終於導致法國大革命的爆發。值得注意的是,第一階級為教士階級,第二階級為貴族階級,題幹中並未提及,考生須依照自己的歷史知識回答。

2.三級會議起源於中古時代的法國,當時法國國王為了徵稅而召開,屬於王權之擴張,與英國國會之限制王權,性質根本不同。而法國大革命前夕的三級會議,假借「普選」選出三級會議的代表,採取「階級投票制」,也就是第一階級代表人數300人,第二階級人數300人,第三階級人數600人,但只要前兩個階級多數同意向第三階級加稅,則第三階級儘管人數優勢,仍將因2:1而落敗。因此,第三階級主張一人一票制的「國民會議」,只要團結,並從前兩階級吸收部分人員加入,就穩可居於優勢。

【部分滿分參考答案】

1.第一階級:教士(1分);第二階級:貴族(1分)(有兩個答案,答對一個給1分)

2.第三階級團結或第一、二階級內部分裂

【評分原則及得分要訣】

本大題的得分率為42%。

第1小題,有部分考生將第一及第二階級錯置,故無法得分。

第2小題,若論述不完整,如只寫「國王下令」、「國王改變態度」、「部分教士的支持」,無法得到滿分。建議未來考生在作答非選擇題時,應儘可能讓語意清晰完足,而非以片斷文句回答。

(本文反映專家作者意見,不代表本站立場)

★圖文由選才電子報同意授權轉載(節錄),原文請見:105年指考歷史考科非選擇題評分標準說明